連れ子に義理の親の相続権はありません。実親の再婚相手と同居をして、どんなに実の親子のように暮らしていたとしても、再婚相手の遺産を相続する権利はありません。

本記事では、連れ子の相続権と、財産を引き継がせる方法について詳しく解説します。

- 連れ子の相続権について

- 連れ子に義理の親の財産を分ける方法

- 連れ子に相続させる場合の注意点

連れ子は法定相続人ではない

婚姻届を提出しただけでは法律上の親子関係は自動的に発生しません。

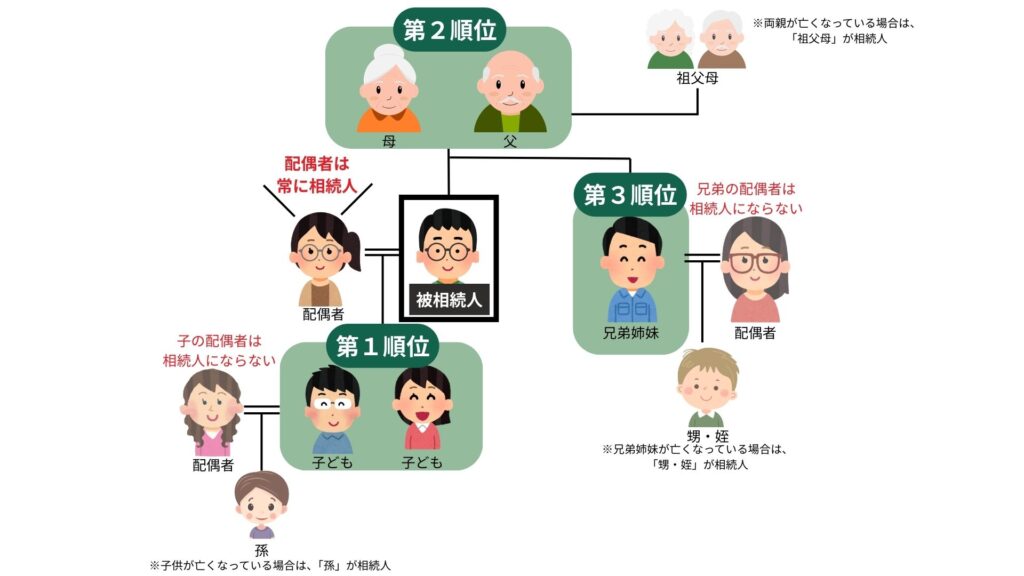

法定相続人は民法で定められており、亡くなった方の「財産を相続する権利を持つ人のこと」です。法律上の親子関係がない場合は、法定相続人とはなれません。

法定相続人の関係説明については以下の通りです。

実の親子のように暮らし、事実上の親子関係が認められる場合があっても、必要な手続きをしない限り、法律上の親子関係が認めらないのです。

連れ子に財産を分ける3つの方法

上記のとおり、連れ子には義理の親の相続権がないことをお伝えしましたが、連れ子に財産を引き継がせる方法もあります。ここでは義理の親から連れ子へ財産を引き継がせる方法として、3つ説明します。

連れ子と養子縁組をする

養子縁組とは、法律上の親子関係を発生させる手続きのことです。

養子縁組をすれば、連れ子は法律上の子供となり、相続権も発生します。

養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組の2種類あります。

- 1.普通養子縁組

-

実親と養子の間の法律上の親子関係を維持したまま、新たに養親と養子の間で法律上の親子関係を発生させます。

普通養子縁組には特に厳格な要件がなく、幅広く認められます。 - 2.特別養子縁組

-

実親と養子の間の法律上の親子関係を終了させ、新たに養親と養子の間で法律上の親子関係を発生させます。特別養子縁組の要件は普通養子縁組よりも厳しく、特に養子が15歳以上である場合には原則として認められません。

遺言書で連れ子に遺贈する

遺言書を作成しておくことで、法定相続人ではない人に遺産を渡すことができます。そのため、連れ子と養子縁組をしていない場合でも、遺言書で連れ子に遺産を与えることが可能です。

法定相続人ではない人へ遺産を与えることを「遺贈」、遺贈を受ける人を「受遺者」といいます。 また、遺贈は相続とは異なりますので、遺言書に「相続させる」という言葉は使わないように注意しましょう。

遺言書の形式は代表的なものが2種類あり、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。

自筆証書遺言は全文を自分で書くことから、形式不備により無効となるリスクがありますが、公正証書遺言は公証人が作成するため形式不備により無効となるリスクがありません。

遺言書を作成するなら法的効力の強い公正証書遺言がおすすめです。

連れ子に生前贈与する

生前贈与とは、生きている間に財産を配偶者や子、孫などに贈与することです。

生前贈与は、基本的に誰にでも行うことが可能です。贈与者が望む相手であれば、親族に限らず、友人や知人、さらには慈善団体などの組織にも贈与できます。

つまり、亡くなった後に遺産を分けるのではなく、生きている間に、連れ子に対して財産を贈与することができます。

贈与は、書面がなくても当事者間の合意で成立しますが、後々のトラブルをさけるためにも、贈与契約書を作成して保管しておくことが重要です。

連れ子に相続させる場合の注意点

遺留分に注意する

遺留分(いりゅうぶん)とは、法律で最低限保証される遺産のことです。

遺留分を侵害している場合、遺留分が認められる相続人は、連れ子に対して「遺留分を侵害している分はお金を下さい」と金銭で補填を求めることができます。

遺言書で連れ子に遺産を与える際には、他の法定相続人の遺留分を侵害しないように注意しましょう。

まとめ

連れ子には相続権はありませんが、養子縁組すれば相続人として相続させることができ、遺言書を作成しておくことで財産を分けることが可能です。

今できることは何かをしっかり調べて、あとで後悔することがないようにしましょう。

相続トラブルを避けるためにも、事前に配偶者や子どもと話し合ったうえで決めておくことが重要です。

お気軽にご相談ください

お電話で相談をご希望の方

【受付時間】9:00~18:00(土日祝除く)

メールで相談をご希望の方

【受付時間】24時間※後日連絡いたします

FAXで相談をご希望の方

【受付時間】24時間※後日連絡いたします

アイキャッチ画像-7-300x158.png)

アイキャッチ画像-6-300x158.png)

アイキャッチ画像-5-300x158.png)

アイキャッチ画像-4-300x158.png)

アイキャッチ画像-2-300x158.png)