本記事では、相続人となる人について、図解を用いて分かりやすく解説します。

- 相続人になれる人、なれない人

- 相続できる割合

- 法定相続人の確認方法

法定相続人とは?

法定相続人は民法で定められており、亡くなった方(被相続人)の「財産を相続する権利を持つ人のこと」です。

相続財産の分け方にについて、法定相続人全員でする話し合いのことを遺産分割協議と言います。

遺言書がある場合はその内容が優先されますが、遺言書が無い場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、分け方を決める必要があります。

相続人が1人でも欠けた遺産分割協議は無効となるため、相続人がだれになるのかあらかじめ調査することが重要です。

法定相続人の優先順位

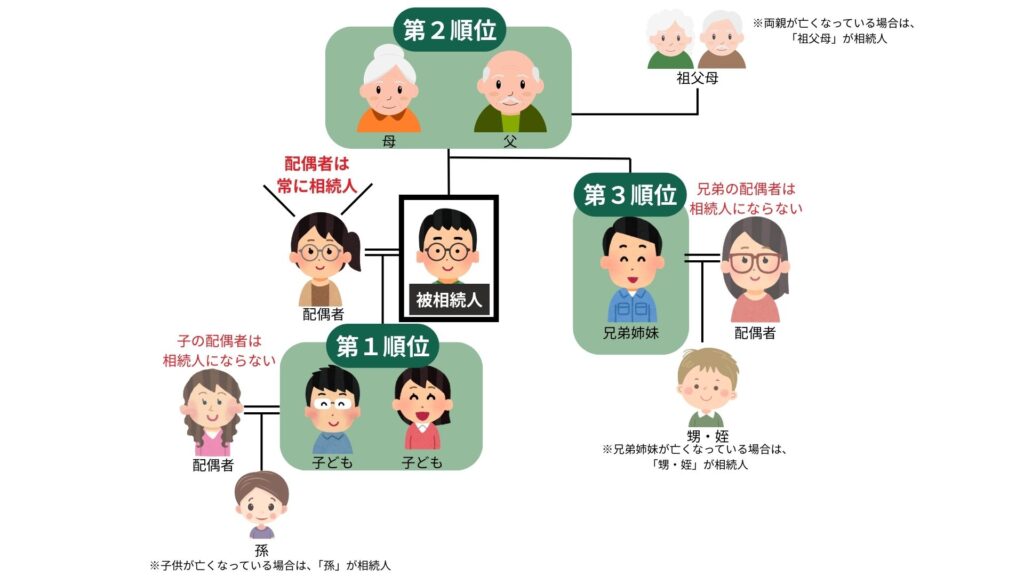

血族だからといってすべての人が法定相続人として認められるわけではなく、優先順位が存在します。

以下は、「相続人の範囲と順位」の相関図です。

配偶者は常に相続人となります。順位の上位者がいる場合、下位の人は法定相続人にはなれません。

| 相続人の順位 | |

|---|---|

| 配偶者 | 常に相続人 |

| 第1順位 | 「子ども・孫」などの直系卑属 |

| 第2順位 | 「両親・祖父母」などの直系尊属 |

| 第3順位 | 「兄弟姉妹・甥/姪」などの傍系血族 |

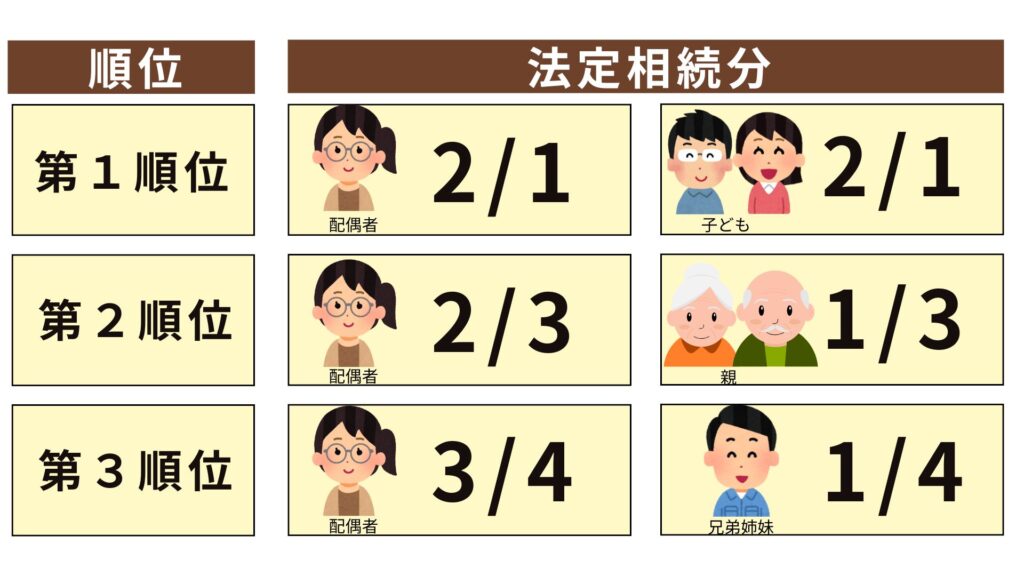

相続分は?相続する割合について

| 相続人の法定相続分 | |

|---|---|

| 配偶者のみが相続人の場合 | 配偶者が全て相続 |

| 子どものみが相続人の場合 | 子どものみで分ける |

| 両親のみが相続人の場合 | 両親のみで分ける |

| 兄弟姉妹のみが相続人の場合 | 兄弟姉妹のみで分ける |

| 配偶者と子どもで分割する場合 | 配偶者に1/2、子どもに1/2 |

| 配偶者と両親で分割する場合 | 配偶者に2/3、両親に1/3 |

| 配偶者と兄弟姉妹で分割する場合 | 配偶者に3/4、兄弟姉妹に1/4 |

上記の図のように、民法で定められている法定相続分の割合は、あくまでも目安であり、必ずしもこの割合で分けなければいけない、というわけではありません。

法定相続人の合意があれば、相続する割合は自由に決めることができます。

養子の相続割合はどうなる?

実子でも養子でも法定相続割合は同じです。

養子に出した実子がいるときはどうなる?

養子に出した子も、実親の法定相続人になります。養子に出した実子がいるときは子を養子に出しても、親子関係がなくなるわけではありません。

ただし、特別養子縁組の場合、法律上の実親との親子関係が消滅するため、実親の相続人にはなりません。

非嫡出子の相続割合はどうなる?

現在は、嫡出子でも非嫡出子でも法定相続割合は同じです。

2013年9月4日までは、非嫡出子の相続割合は嫡出子の半分でした。2013年の9月5日以降に生じた相続については、民法改正により、非嫡出子の相続割合は、嫡出子の相続割合と同じになりました。

相続権が無い人、相続人になれない人

相続権が無い人

- 1.子どもの配偶者

-

子どもの奥さんや旦那さんには相続権はありません。特別寄与料を請求することはできます。

- 2.内縁の関係にある者

-

内縁関係の者や事実婚の関係にある者については相続権がありません。もしも遺産を渡したい場合は遺言書で指定しする等の生前対策が必要です。

相続人になれない人

- 1.相続欠格者

-

相続欠格とは、特定の相続人が遺産を得るために以下のような不正行為を行うと、相続権を剥奪され、相続人とはなれません。

“民法891条”

(相続人の欠格事由)

次に掲げる者は、相続人となることができない。

1. 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者

2. 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。

3. 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者

4. 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者

5. 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者※相続欠格人に子供がいた場合は、その子供が相続欠格者の代わりに代襲相続人になることができます。

- 2.相続廃除者

-

相続廃除とは、被相続人に対して生前に虐待や侮辱を行なっていた相続人です。相続権を剥奪され、相続人とはなれません。被相続人が相続人を廃除するためには、生前に家庭裁判所で手続きをする方法と、遺言書で相続人の廃除をする方法があります。

法定相続人の調べ方

法定相続人を調べるために、まずは被相続人の出生時から死亡までの連続した戸籍を揃えることが必要です。

戸籍謄本の取得は本籍地のある市町村役場で取得します。

本籍地が遠方にある場合や、都合により窓口へ出向けないような場合には、郵送による申請も可能です。

出生~死亡まで本籍地が同じ市町村である場合にはスムーズに取得ができる場合が多いですが、被相続人が市区町村をまたいで移動している場合はそれぞれの時点で本籍地のある市町村役場で取得しなければなりません。

出生から死亡までの連続した戸籍を集めるには、死亡時の戸籍を起点に出生まで少しずつ遡っていくのが最も効率がよい方法になります。

まとめ

本記事では、遺産分割協議に欠かせない法定相続人について説明しました。

昨今では、法定相続人であることの権利意識の高まりから、法定相続人であるために「当然に故人の遺産を取得できる権利がある」と考える方が多く、遺産相続での紛争が年々増加しています。

遺産相続は相続の数だけ事情は様々です。相続の基本知識を踏まえた上で円満な相続を目指しましょう!

必要に応じて専門家のサポートを受けることも重要です。

お気軽にご相談ください

お電話で相談をご希望の方

【受付時間】9:00~18:00(土日祝除く)

メールで相談をご希望の方

【受付時間】24時間※後日連絡いたします

FAXで相談をご希望の方

【受付時間】24時間※後日連絡いたします

アイキャッチ画像-3-300x158.png)

アイキャッチ画像-300x158.png)