家族や親戚が亡くなってから、一番初めに提出する書類が「死亡届」です。

亡くなってからは通夜や葬儀の手配、様々な相続手続きが待ったなしで、やらなければならない事が多くあります。

大切なご家族が亡くなり精神的な辛さもある中で、相続手続きには期限が決められているものが多く、何から手を付ければいいか分からない…そんな方も多いのではないでしょうか。

本記事では、相続手続きの一番初めに提出する書類の「死亡届」について、詳しく解説します。

死亡届とは?

死亡届とは、亡くなった方の死亡を法的に届け出るための書類です。役所に提出することで、故人の死亡が正式に記録され、火葬や埋葬の許可が得られる重要な手続きの一環です。

いつまでに出す?(期限)

死亡届は届出の義務があり、死亡の事実を知った日から原則7日以内に届出資格のある方から提出しなければなりません。また、国外での死亡した場合については、死亡の事実を知った日から3か月以内とされています。

どこに出す?(提出先)

死亡届は、次のいずれかの市区町村役場に提出します。

- 死亡者の本籍地

- 死亡地

- 届出人の所在地(住所地)

誰が出す?(提出者)

死亡届は、次のいずれかの人が提出をします。

- 同居の親族

- その他の同居人

- 家主、地主、土地や家屋の管理人

- 公設所の長

- 成年後見人

また、上記以外でも、同居していない親族や補佐人、補助人、任意後見人も提出できます。

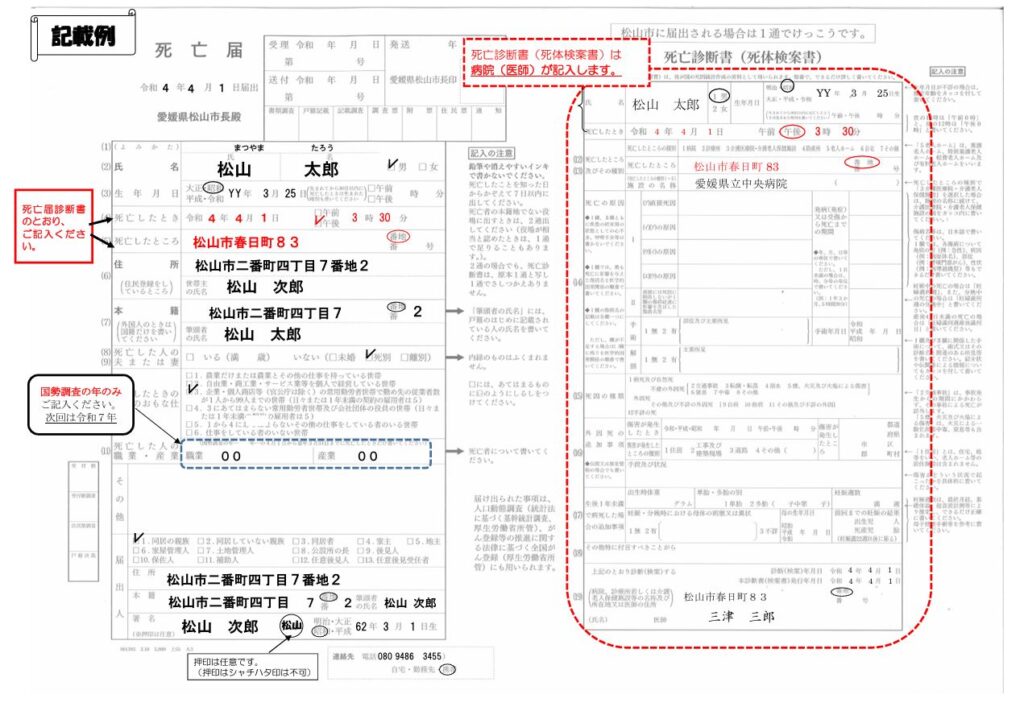

死亡届の見本・記入例

死亡届は市役所や区役所の窓口もしくはホームページからダウンロードして入手できる場合もありますが、多くの場合、医師が作成する死亡診断書と一緒に渡されます。

引用:松山市死亡届の記載例

記入のポイント

①提出日

死亡届を提出する日を記載します。

②氏名・生年月日・死亡したとき・死亡したところ

これらについては、右側の「死亡診断書」に記載されていますので、確認しながら同じように記入しましょう。

亡くなった人の氏名・生年月日を記載し、該当する性別にチェックを入れます。

死亡した時間については、夜の12時は午前0時、昼の12時は午後0時と記載します。

死亡したところは住所を記入します。※死亡した施設の名称ではありません。

③亡くなった方の住所・本籍

住所は、住民票の住所を記入します。

本籍地は、相続手続きにおいて必須となります。

住所は分かるけど本籍地が分からない…そんな場合はこの機会に把握しておきましょう。

亡くなった方の本籍地が記入された住民票を取得すると簡単に確認できます。

④配偶者の有無(年齢)

配偶者の有無については該当する方にチェックを入れ、「いる」にチェックを入れた場合は満年齢を記載します。

⑤死亡した時の世帯のおもな仕事・職業・産業

死亡時の世帯のおもな仕事については1~6の該当するものにチェックを入れます。

死亡した人の職業・産業については国勢調査の項目になりますので、国勢調査が行われる年のみ記入します。

⑥届出人

届出人の情報(亡くなった方との関係性、住所、本籍地、筆頭者の氏名、生年月日)を記入します。

押印は任意です。

押印する場合はシャチハタではなく、必ず認印を押印しましょう。実印である必要はありません。

注意点

死亡届は、提出後に返却されません。

死亡届は様々な相続手続きに使用するため、必ずコピー(写し)を取っておきましょう。

まとめ

死亡届に何を書くかは、戸籍法で決まっています。内容をよく確認しながら記入していき、適切な市町村役場に提出するようにしましょう。

お気軽にご相談ください

お電話で相談をご希望の方

【受付時間】9:00~18:00(土日祝除く)

メールで相談をご希望の方

【受付時間】24時間※後日連絡いたします

FAXで相談をご希望の方

【受付時間】24時間※後日連絡いたします

アイキャッチ画像-3-300x158.png)

アイキャッチ画像-300x158.png)