遺産相続とは、「亡くなられた方の財産を引き継ぐこと」です。

相続は人の死亡によって開始します。(民法882条)

“民法882条(相続開始の原因)”

相続は、死亡によって開始する。

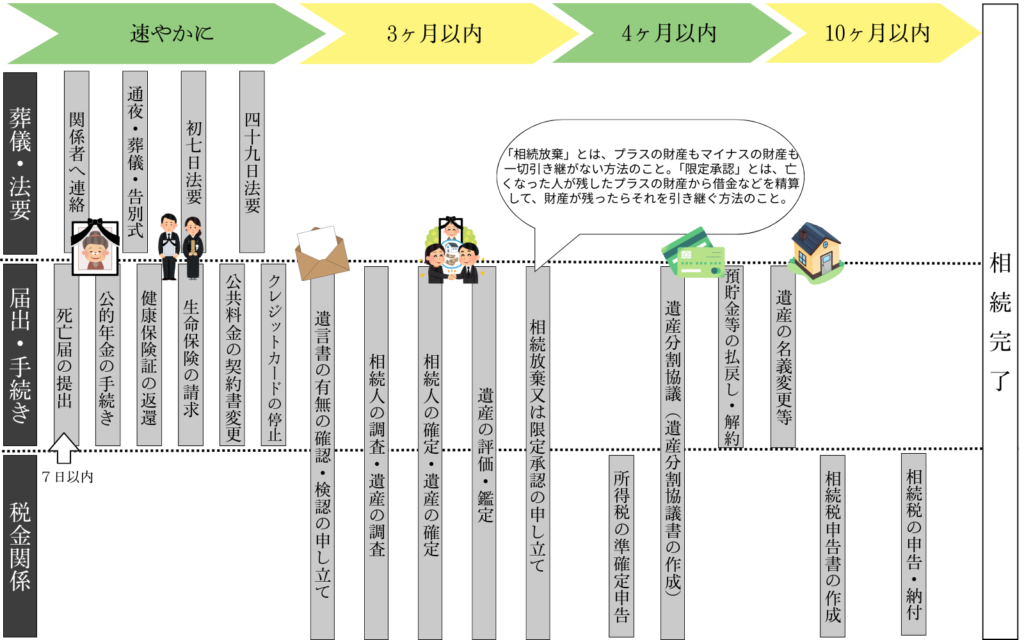

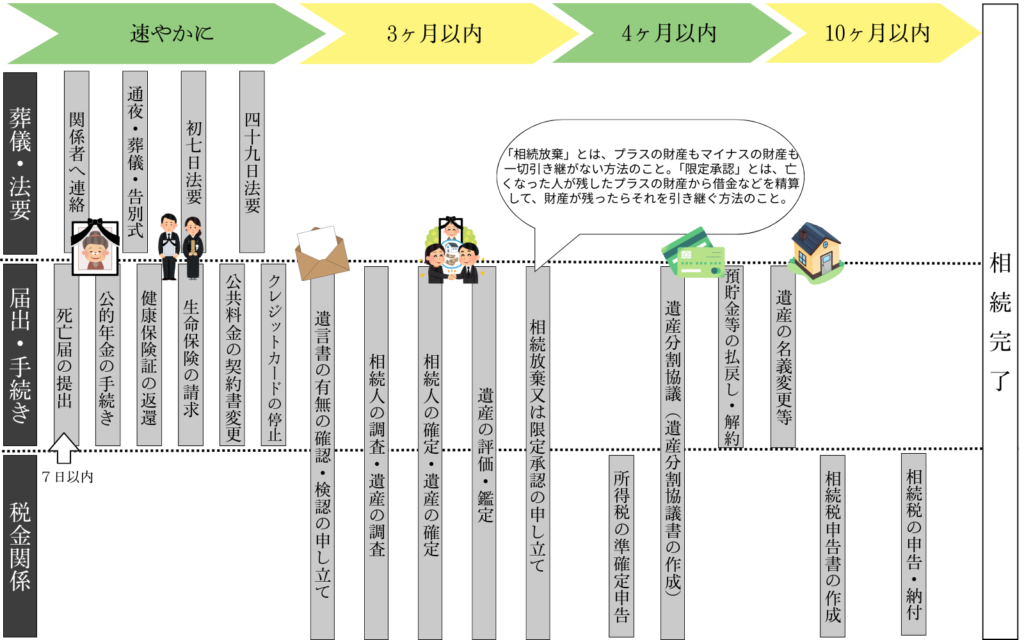

遺産相続の手続きには、期限があるものと、ないものがあります。

期限を迎えると、相続放棄する権利や遺留分を請求できる権利などが行使できなくなりますので注意が必要です。

本記事では、期限のある相続手続きを中心に、いつまでに何の手続きを進める必要があるのか、詳しく説明します。

- 主な相続手続きの流れ

- 相続手続きの期限

- 相続手続きの期限を過ぎるデメリット

主な相続手続きの流れ

※クリックすると拡大します

【7日以内】死亡届/死亡診断書の提出・火葬許可証の取得

死亡届/死亡診断書の提出

身近な方が亡くなった場合、まず、死亡届の提出が必要です。(戸籍法第86条)

死亡届は届出の義務があり、死亡の事実を知った日から原則7日以内に届出資格のある方から提出しなければなりません。

死亡者の本籍地、死亡地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場へ提出します。

火葬許可申請

死亡届を提出する際、同時に火葬許可申請書を提出し、以下の書類を受け取ります。

斎場の利用や納骨の際に必要な書類ですので、取り扱いに注意が必要です。

- 死体火葬許可証

- 斎場利用許可書

窓口への提出は代理の方でも可能であり、火葬の手続きと一緒に葬儀会社の方が届出されることが多いです。

死亡届を提出すると、行政機関での各証明書の請求が可能となります。

【10日以内】年金の受給停止

年金を受給していた人が亡くなったら、死亡日から10日以内(国民年金は14日以内)に「受給権者死亡届(報告書)」を提出して、受給停止の手続きをする必要があります。

年金の受給前に加入者が亡くなった場合は、死亡届の提出を遺族が行う必要はありません。亡くなった方が働いていた企業が、年金事務所へ「被保険者資格喪失届」を提出します。

【14日以内】世帯主の変更・国民健康保険の手続き

世帯主の変更

死亡日から14日以内に、下記のいずれにも当てはまる場合は、居住地の市区町村役場で世帯主の変更手続きをする必要があります。

- 亡くなった方が世帯主だった

- 同一世帯に残された世帯員が2名以上いる

国民健康保険の手続き

国民健康保険の被保険者が亡くなった場合は、死亡日から14日以内に市町村役場へ届出が必要です。同時に保険証または資格確認書の返納をします。

【速やかに】公共料金の契約変更・クレジットカードの解約

公共料金の契約変更

亡くなった方が公共料金の契約者だった場合、電力会社やガス会社へ連絡し、必要な手続きをします。

公共料金を、銀行の口座引落としで支払っていた場合は、引き落とし口座が先に凍結する可能性があり生活上のライフラインが停止してしまう恐れがあります。速やかに各種の変更手続きを行いましょう。

クレジットカードの解約

亡くなった方名義のクレジットカードについては、相続人への名義変更はできません。必ず解約手続きを進めましょう。

遺言書有無の確認

遺言書がある場合とない場合の相続手続きは異なります。そのため、亡くなった方が生前に遺言書を残しているか、確認が必要です。

公正証書遺言については、日本公証人連合会がデータベースで管理しており、遺言検索システムで調べることができます。公証役場に申込みをすれば遺言書の有無が確認できます。

自筆証書遺言・秘密証書遺言の遺言書は、自宅の金庫、通帳などを保管してある場所、金庫等を確認しましょう。

相続人の確定

遺産分割協議には、全ての相続人が参加する必要があるため、相続人が誰であるかを確定します。

亡くなった人の戸籍謄本(出生から死亡まで)を読み解くことで、法定相続人が確定できます。

【3ヶ月以内】相続放棄、限定承認

相続が開始後の選択肢は3つ

相続が開始した場合、相続人は次の3つのうちのいずれかを選択できます。

- 相続人が亡くなった方の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認

- 相続人が亡くなった方の権利や義務を一切受け継がない相続放棄

- 亡くなった方の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合等に、相続人が相続によって得た財産の限度で亡くなった方の債務の負担を受け継ぐ限定承認

相続放棄または限定承認をするには、家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。

相続放棄、限定承認の期限

相続放棄ができる期間は民法に定められており、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内です。

【4ヶ月以内】準確定申告

準確定申告とは

準確定申告とは、納税者が亡くなったときに行う確定申告です。

1月1日から亡くなった日までに確定した所得金額および税額を計算して、申告と納税をしなければなりません。

準確定申告は申告が必要なケースと不要なケースがあります。基本的には、亡くなった方が生前に確定申告をしていた場合は必要です。

準確定申告の期限

準確定申告の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。

準確定申告の申告・納税期限を過ぎた場合、罰則として加算税や延滞税といった追加の納付が発生するので注意が必要です。

【10ヶ月以内】相続税の申告・納付

相続税の申告・納付期限

相続税の申告期限と納付期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内と定められています。税金の納付場所は、最寄りの金融機関(銀行、郵便局等)又は所轄税務署です。相続税は、原則として現金による一括払いとなっています。

相続税は金銭で納付することが原則ですが、金銭で納付することが困難で、一定の要件を満たしている場合には、相続税を年賦による分割納付する「延納」と、相続財産で納付する「物納」の方法があります。

相続税の納付が期限に間に合わなかった場合

相続税の納付が定められた期限に間に合わなかった場合には、法定納期限(相続の開始があったことを知った日の翌日

から10ヶ月目の日)の翌日から納付の日までの間の延滞税を本税と併せて納付する必要があります。

相続人間で遺産分割の協議がまとまらなくとも、相続税の申告期限を延長することは出来ません。申告期限に遅れそうな場合は「未分割申告」を行いましょう。

【1年以内】遺留分の請求

遺留分の請求期限

遺留分は相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときには時効により消滅してしまいます。

“民法1048条(遺留分侵害額請求権の期間の制限)”

遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。

遺留分侵害額請求の手続き

遺留分侵害額請求をするときには、相手方(侵害者)に「遺留分」の請求の意思表示をする「内容証明郵便」で通知書を送ります。これを1年以内に行えば、権利が時効によって消滅することはありません。

「内容証明郵便」で通知書を送ったのにもかかわらず、相手方が応じない場合には、家庭裁判所で遺留分侵害額請求調停を申し立てる必要があります。

【2年以内】葬祭費・埋葬料・死亡一時金の請求

葬祭費・埋葬料とは

国健康保険協会(協会けんぽ)や健康保険組合より、葬儀費用の一部負担として葬祭費・埋葬料の支給を受けることができる、給付金制度です。国民健康保険に加入していた方が亡くなった場合には葬祭費が給付され、社会保険(健康保険)に加入していた人に対しては埋葬料が支払われます。

葬祭費・埋葬料の請求期限

葬祭費の請求期限は葬祭日の翌日から起算して2年間、埋葬費の請求期限は、死亡年月日の翌日または埋葬年月日の翌日を起算日として、2年で時効になります。

死亡一時金の請求期限

3年以上の国民年金納付期間があり、老齢基礎年金や障害基礎年金を受給せずに亡くなった場合、死亡一時金の請求手続きを行うことができます。死亡一時金の請求期限は、亡くなった日から2年以内です。

【3年以内】不動産の相続登記

不動産の相続登記とは

相続登記とは、被相続人が所有していた不動産の名義を、相続人の名義へ変更することをいいます。

令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。

義務化の施行日(2024年4月1日)以前に発生していた相続にも適用されます。

不動産の相続登記の期限

相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。また、遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。

【5年以内】遺族年金等の受給申請・相続回復請求

遺族基礎年金、寡婦年金または未支給年金の受給申請期限

亡くなった方が「国民年金を受給していた、たは国民年金だけに加入していた」場合、以下の対象者は、亡くなった日から5年以内に遺族基礎年金、寡婦年金または未支給年金の請求を行いましょう。

遺族基礎年金の対象者(亡くなった方)

- 国民年金の被保険者であった

- 国内居住者で60歳以上65歳未満の国民年金の被保険者であった

- 老齢基礎年金の受給者であった※

- 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていた※

※25年以上の受給資格期間の方に限ります。

寡婦年金の対象者(亡くなった方)

- 10年以上の国民年金納付期間(免除期間含む)があり、老齢基礎年金や障害基礎年金を受給せずに亡くなられた方

未支給年金の対象者(亡くなった方)

- 年金を受給していた方

相続回復請求権とは

相続回復請求権とは、実際には相続人でないにもかかわらず、相続人として行動する者が登場した場面で、正当な相続人が遺産の返還を求めることができる権利です。

相続回復請求権の期限

相続回復請求権は民法で定められており、以下のいずれかの期間が経過した場合に時効によって消滅してしまいます。

- 相続人またはその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年

- 相続開始の時から20年

“民法884条(相続回復請求権)”

相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。

まとめ

本記事では、相続手続きに関わる期限について説明しました。

期限を過ぎてしまうと、権利行使ができなくなったり、余計に費用がかかったりする恐れがあるため、急いでやるべきものは何かを把握して、できることから進めていくことが大切です。

相続手続きに少しでも不安がある方は専門家へ相談することをオススメします。

お気軽にご相談ください

お電話で相談をご希望の方

【受付時間】9:00~18:00(土日祝除く)

メールで相談をご希望の方

【受付時間】24時間※後日連絡いたします

FAXで相談をご希望の方

【受付時間】24時間※後日連絡いたします